Il 15 ottobre 2022 si è svolta in tutto il mondo la maratona 24 ore per Julian Assange, con il fine di richiamare l’attenzione – per l’ennesima volta – di una opinione pubblica che, nel lungo tempo dell’autodafé inflitto all’australiano fondatore di Wikileaks, è apparsa spesso perdere sensibilità e distrarsi intorno ai temi soggiacenti alla sua persecuzione e detenzione. Anche Roma ha fatto la sua parte, con una folta partecipazione di attivisti fra i quali Giovanni Russo Spena, Vincenzo Vita, il responsabile di #freeAssange Italia Patrick Boylan, Francesca Fornario, Dale Zaccaria, Vauro, Moni Ovadia e molti altri, nello spazio dibattiti della rivista Left a San Giovanni.

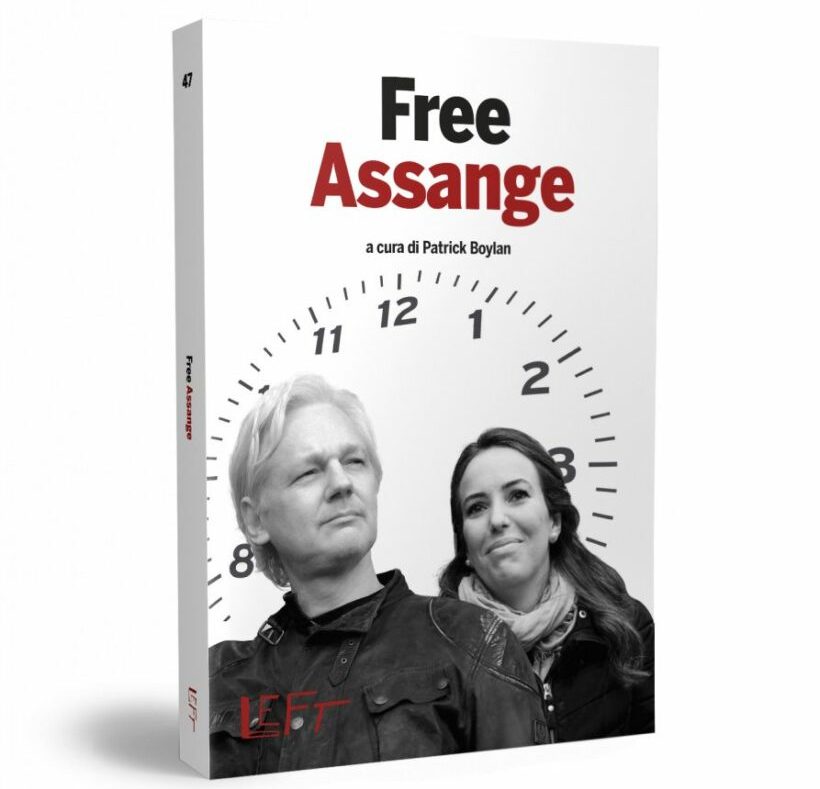

Gremita la sala per la presentazione a Roma di Free Assange, il libro curato da Patrick Boylan e pubblicato da «Left»

Ma la sala M3 non era gremita solo di relatori. Insolita la partecipazione di un folto e appassionato pubblico: sono i cittadini romani e italiani che mostrano la propria adesione incondizionata ai principi di cui, lo abbia voluto o meno (ma io credo di sì) Assange ha finito per diventare il simbolo vivente: libertà di opinione, di espressione, di pubblicazione e, in definitiva, di protezione attraverso la libera stampa della democrazia dai suoi nemici: gli apparati di ogni risma che si nascondono nell’ombra del Deep State, in questo caso statunitense, ma della cui propensione violenta anche gl’italiani hanno avuto molteplici e dolorosi esempi dagli anni Sessanta ad oggi. L’incontro è stato anche l’occasione per presentare un libro a molte voci, Free Assange, curato da Patrick Boylan.

Chiarisco subito una cosa: per quanto sia partecipato e mondiale, il sostegno alla causa della liberazione di Julian Assange appare l’espressione di un pubblico qualificato, e soprattutto motivato. Dopo il suo primo arresto, avvenuto negli uffici di Scotland Yard a Londra dove si era spontaneamente costituito a seguito di un mandato di cattura internazionale, l’animatore di Wikileaks non ha più avuto pace né vita privata; nonostante questo nel marzo 2022 sposa in seconde nozze l’avvocata Stella Moris, che ha fatto parte per vari anni del suo collegio difensivo. La vicenda di Assange è paradigmatica e universale: davvero difficile non empatizzare con lui, e anche per ragioni che definirei profonde. Molti di noi avvertono, in qualche passaggio della propria vita, l’influsso e la potenza minacciosa dello Stato-ombra. Ho fatto riferimento ad un pubblico qualificato di partigiani della causa di Assange perché, probabilmente, tanti fra loro (vale a dire, fra noi) hanno sentito in qualche momento l’alito mortifero di queste “ombre” che decidono – al di fuori di ogni controllo democratico – avanzamenti, spostamenti, destini, fortune, sventure e persino la vita o la morte di cittadine e cittadini che vogliono, invece, ancora e fortemente credere di vivere in uno Stato di diritto, vivificato da regole condivise, logiche, umane e trasparenti. Coloro che partecipano con viva passione alla maratona per Assange sono quelli che sognano uno Stato che sia una casa di vetro, e allo stesso tempo la casa di tutti.

Assange è divenuto così icona mondiale, e apolide forse con dolore, per essersi reso conto – tempo per riflettere negli oltre sette anni di residenza forzata nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra non glien’è certo mancato – che il suo paese d’origine, l’Australia, membro del Commonwealth e allineato con gli interessi imperiali americani, non ha mai mosso un dito in suo favore anzi, ha fatto di tutto per passare sotto silenzio la provenienza di Julian.

Ma già per conto suo, e da tempo prima che scoppiasse il caso delle rivelazioni della fonte Manning, Assange aveva scelto di vivere in Svezia. E proprio in Svezia si materializza il primo capo di accusa.

Il Whistleblower, una figura sempre meno cinematografica e più regolamentata dalla legge

Wikileaks, dunque, è un sito attivo dal primo decennio del secolo, il cui scopo è di fornire ai professionisti dell’informazione un enorme database di notizie confidenziali riguardanti tutti i paesi, che i rispettivi governi vorrebbero non divulgare. Il metodo di queste acquisizioni è il ricorso ai whistleblowers, letteralmente “soffiatori del fischietto”; figura “poco italiana” forse, ma la cui prima regolamentazione risale alla Legge 90 del 2012. Si tratta in pratica del dipendente di un’amministrazione il quale intenda segnalare abusi, illeciti e condotte illegali all’interno della sua unità di lavoro e al quale sia necessario assicurare l’anonimato. Considerata generalmente come funzione benefica e proattiva per contrastare le infinite distorsioni nei rapporti fra pubbliche amministrazioni e cittadino, quella di whistleblower è la figura chiave nel lungo e accidentato cammino della completa trasparenza dei pubblici uffici. Con la Legge 179 del 2017 si è inteso, poi, proteggere dalle possibili (e aggiungerei, certe) ritorsioni il “segnalante” anche nel settore privato. A tutti gli effetti, si tratta di una nuova figura di sistema che si è resa necessaria a causa della complessità e dell’autoreferenzialità di amministrazioni e aziende, per combattere efficacemente l’aumento esponenziale di reati, abusi, casi di corruzione o, ciò che è peggio, di persecuzione nei confronti dei cittadini, vulnerabili per l’enorme sproporzione delle forze fra singolo e azienda: nel caso più fortunato, il segnalante è stato in grado di avere cognizione della condotta lesiva dell’ ufficio contro di lui, e viene così ad esercitare il ruolo di “whistleblower” esterno, cioè non più coinvolto e messo ai margini o espulso; sono invece moltissimi i casi in cui la persona non ha neanche sentore di questa attività ostile e ne subisce solo passivamente le conseguenze.

Julian Assange e Wikileaks, la ricostruzione dei fatti

Quella “Wiki” è dunque una vera e propria filosofia, di cui Wikileaks è stata per lungo tempo la realtà più cospicua – oggi insidiata da altri domini Wiki, come OpenLeaks di Daniele Domscheit-Berg o il ben noto collettivo Anonymous, che nell’invasione dell’Ucraina ancora in corso ha operato ad ogni livello informatico per disturbare, deviare o rendere pubbliche le comunicazioni riservate dell’intelligence russa. Ma proseguiamo con il racconto dei fatti.

Nel 2010 Wikileaks comincia a pubblicare le rivelazioni di Chelsea Manning, militare americano con compiti di intelligence che ha operato in Afghanistan e dal 2009 in Iraq. La complessa vita di Chelsea, che all’epoca dei fatti era ancora di sesso maschile con il nome di Bradley Manning, prende le mosse da una coscienza tormentata dalle uccisioni arbitrarie, commesse fuori dai teatri di guerra, dalla crisi personale che ne è conseguita e dalla necessità di rendere pubblici quei crimini. Così Chelsea diventa dichiarante per Assange e Wikileaks, che gli assicurano protezione secondo lo schema etico del whistleblowing. Si trattò di una gran mole di documenti (ad es. quelli raccolti nel dossier CableGate); ma la testimonianza che ebbe maggiore circolazione fu il video Collateral Murders, nel quale la ripresa, effettuata dalla telecamera di un elicottero Apache, registra un attacco aereo a civili iracheni che non avevano alcuna possibilità di reazione armata, e che si conclude con 18 vittime fra le quali due corrispondenti locali dell’agenzia di stampa Reuters, un giornalista e un cameraman. La strage, insomma, fa il giro del mondo: con le attuali conoscenze essa può essere stata provocata dallo stato di estrema tensione e stress nervoso dei militari e dalla bassa definizione dei visori, che hanno scambiato la telecamera sulla spalla dell’operatore della Reuters per un lanciagranate portatile di tipo RPG.

L’inizio della persecuzione: 18 capi d’accusa e 175 anni di reclusione. Più che spionaggio, si teme la sedizione.

Dopo quelle rivelazioni fatte fra aprile e novembre 2010 si scatena la persecuzione giudiziaria nei confronti del giornalista ed il calvario di carcerazione, confinamento, isolamento e alienazione che potrebbe portare al giornalista una condanna a 175 anni di carcere per spionaggio, se Assange verrà effettivamente estradato negli Stati Uniti e tutti i 18 capi d’accusa dovessero essere accolti dal tribunale. Il primo mandato di cattura a carico di Assange è per un’accusa di stupro consumato a Stoccolma. Le due donne da cui era partita la denuncia lo accusavano, più specificamente, di rapporti sessuali non protetti che, se anche consenzienti, in Svezia sono ricondotti sotto il reato più grave di stupro. Il ruolo delle istituzioni svedesi e della polizia, in questa prima fase della persecuzione, è tutt’altro che irrilevante. La richiesta della prima denunciante, infatti, un’attivista denominata con la lettera A., era che Assange fosse obbligato a sottoporsi ad un controllo medico in ordine al potenziale rischio di malattie sessualmente trasmissibili; a seguito dell’intervento della poliziotta incaricata di raccogliere la denuncia, le sarebbe stato suggerito di aggravare la posizione del giornalista per arrivare al mandato di cattura internazionale. L’induzione, quindi, a testimoniare per un reato di maggiore gravità sarebbe dipesa dal pubblico ufficiale e accompagnata con le parole da lei scritte sulla pagina personale di Facebook: “è ora di sgonfiare quel pallone gonfiato ed esageratamente osannato di Assange”.

Il percorso successivo è più conosciuto: dopo questa prima detenzione di breve durata la richiesta di estradizione da parte della Svezia viene sospesa dal tribunale inglese, poi concessa la libertà su cauzione; nel giugno 2012 Assange chiede asilo politico all’ambasciata dell’Ecuador a Londra. Accolto entusiasticamente, si dispone a vivere per ben 7 anni in uno spazio ridotto e sempre esposto a luce artificiale, cosa che, nel tempo, gli causerà numerosi disturbi derivanti dalla carenza di vitamina D. Sotto protezione personale del presidente Rafael Correa, Assange vive quegli anni nella condizione precaria di rifugiato politico, ma prigioniero de facto dato che la polizia inglese allestisce una sorveglianza stretta, 24 ore al giorno, della sede diplomatica con alti costi per l’erario di cui i governi succedutisi di David Cameron, Teresa May e Boris Johnson sembrano non curarsi affatto.

Il nuovo presidente dell’Ecuador Lenin Moreno, con decisione senza precedenti, l’11 aprile 2019 autorizza l’arresto di Assange all’interno dell’ambasciata. L’arrestato viene tradotto nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh, e qui lo raggiungono le richieste di estradizione del governo degli Stati Uniti. Nel giugno 2022, dopo molte contraddittorie decisioni da parte dei tribunali inferiori, la ministro della Giustizia britannica Priti Patel firma l’ordine di estradizione negli USA, ossia, per quanto già descritto, ciò che equivale alla prima firma per la sua condanna a vita, e a morte. Al momento, tuttavia, l’atto non è stato ancora eseguito e la mobilitazione per Julian Assange continua.

Processare Assange significa processare la storia, fino al mito. Free Assange!

In questa terribile storia riaffiorano, a tratti, potenti flussi simbolici e mitici: l’eroe buono, figlio del suo tempo, dalla capigliatura precocemente bianca e rinnegato dalla sua patria, che si batte per il diritto di tutti a sapere ciò che la cattiva coscienza di pochissimi vuole nascondere agli occhi del mondo. Ma già l’atto nel nascondimento è un’ammissione di colpa. La superpotenza non vuole solo processare l’uomo ma, come è stato giustamente ricordato, le implicazioni politiche dell’era digitale e delle sue pretese di accesso universale ai dati. In oriente ci sono autocrazie, “democrature” secondo la definizione di Christopher Hitchens, dinastie comuniste che torturano, incarcerano e uccidono giornalisti, oppositori, attivisti dei diritti umani e talvolta anche familiari sgraditi; in occidente in pari tempo ci sono democrazie, scrive Stefania Maurizi, che hanno terrore della verità. Nel caso Assange viene messo in gioco il principio stesso della democrazia e della sua praticabilità nell’era del digitale.

Lo spaesamento dei sinceri democratici nel terzo decennio del XXI secolo, di cui è un caso l’estrema volatilità elettorale nel nostro paese, la migrazione di 5 o 6 milioni di voti da una lista ad un’altra da una tornata di elezioni politiche all’altra, si può forse motivare con questa incipiente sensazione che non esista più né un “primo mondo” né un “mondo libero” al quale appellarsi, nel quale rifugiarsi: una terra delle opportunità da sognare, soprattutto da parte di chi vive nell’oppressione delle cleptocrazie e dei regimi personali. Un altro dei temi “carsici” che muovono nel sottosuolo del caso Assange non è, infatti, la sola libertà di stampa ed il martirio di tanti giornalisti; ma è il collaborazionismo della stampa embedded, addomesticata, sempre obbediente alle direttive non dei parlamenti, che costituiscono la sottile fascia delle libertà costituzionali ufficiali, ma del Deep State, quello che agisce fuori da qualsiasi regola e controllo, quello che può rapire, uccidere, o più frequentemente intimidire, isolare, portare il soggetto percepito come pericoloso alla pazzia, all’autodistruzione, al suicidio. E non parlo di suicidi per caso. Nel gennaio 2021 la giudice Baraitser della Criminal Court ha sospeso la richiesta di estradizione negli Stati Uniti di Julian riconoscendo come opzione concreta il rischio di suicidio dell’imputato. Echeggia nella mente il ricordo dei suicidi probabilmente indotti dei terroristi Ulrike Meinhof nel 1976 e di Andreas Baader nel 1977, nel carcere di “massima sicurezza” di Stammheim in Germania.

Quella per la liberazione di Julian Assange, insomma, è una battaglia che non può essere persa.